はい。日本では狂犬病は根絶されたと言われていますが、海外や輸入動物を通じて猫に感染する可能性はゼロではありません。

狂犬病は一度発症すると致死率ほぼ100%の感染症であり、予防が何よりも重要とされています。

今回は猫と狂犬病の関係やリスク、飼い主さんが取るべき予防策について解説します。愛猫を守るために、ぜひ知識を深めていきましょう。

狂犬病(rabies)とは?

人獣共通感染症の一つ

狂犬病とは、ラブドウイルス科(Rhabdoviridae)のリッサウイルス(lyssavirus genus)に属する狂犬病ウイルスによって引き起こされる感染症です。

動物から人に感染する可能性がある人獣共通感染症(ズーノーシス)の一つとされています。

致死率がほぼ100%

狂犬病の最大の特徴は、致死率がほぼ100%であるということです。

ウイルスが体内に侵入した後、数週間から数か月の潜伏期間を経て狂犬病を発症しますが、一度発症してしまうと有効な治療法がないため、予防が極めて重要となります。感染リスクのある場合には早急な対応が求められます。

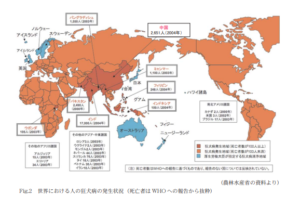

猫から人への感染例は非常に稀

世界保健機関(WHO)によると、狂犬病で亡くなっている人は毎年約59,000人にのぼり、その99%以上が犬からの感染です。 猫から人への感染例は非常に稀であり、具体的な統計は報告されていません。

しかし猫も狂犬病ウイルスに感染する可能性があるため、とくに流行地域では注意が必要です。

狂犬病は日本では根絶されているが輸入症例あり

輸入症例が3件報告されている

日本では1950年に制定された「狂犬病予防法」により、犬の登録やワクチン接種が義務付けられました。その結果、1956年を最後に人における狂犬病の発症はなく、動物では1957年の猫での発生が最後となります。日本のような狂犬病が根絶されている国は少ないです。

しかし海外では狂犬病ウイルスは依然として広がっており、とくにアジアやアフリカ、南アフリカの一部では毎年数万人が命を落としています。

また海外で感染した後に日本で発症した輸入症例が報告されています。1970年に1例、2006年に2例、2020年に1例の患者が確認されています。これらの事例は海外での感染リスクを示しており、渡航時の注意が必要です。

参考:日本国内で2020年に発生した狂犬病患者の報告|国立感染症研究所

猫の狂犬病ワクチン接種は義務付けられていない

日本において、猫の狂犬病ワクチン接種は法律で義務付けられていません。これは日本国内で狂犬病が根絶されているため、感染リスクが極めて低いことが理由です。

猫の狂犬病の感染経路

日本では狂犬病は根絶されているため、猫の感染リスクは極めて低いと考えられますが、可能性はゼロではありません。

感染動物の咬傷や唾液

狂犬病の主な感染経路は、感染した動物の唾液を介した咬傷(噛まれること)です。咬まれた際に傷口からウイルスが侵入し、神経を通じて脳へ到達します。

とくに感染リスクが高い動物は、犬、猫、コウモリ、キツネ、アライグマです。

咬傷以外にも、感染動物の唾液が皮膚の傷口や粘膜(目、口、鼻など)に触れることで感染する可能性があります。非常に稀ではありますが、閉鎖空間でのウイルス吸入(エアロゾル感染)や臓器移植を介した感染例も報告されています。

海外に猫を連れていく

猫を海外に連れていくことで狂犬病に感染する可能性があります。とくに狂犬病が流行している国や地域(アジア、アフリカ、中南米など)では野生動物や感染した犬・猫との接触がリスクとなります。

猫を海外に連れて行く場合は事前に狂犬病ワクチンを接種し、現地での動物との接触を避けることで感染リスクを減らすことができます。いくつかの国では猫の狂犬病ワクチン接種を入国条件としている場合もあります。

野生動物との接触

野外へ散歩に出る猫や、野生動物と接触する機会が多い猫は感染リスクが高まります。狂犬病の予防措置としてワクチン接種を検討すると良いでしょう。

猫の狂犬病の症状

猫が狂犬病に感染すると数週間から数か月の潜伏期間を経て初期症状があらわれ、症状が進行すると重篤化して最終的に死に至ります。

感染が疑われる場合は直ちに動物病院へ相談し、獣医師の指示に従ってください。状況に応じて狂犬病ワクチンの接種が推奨される場合があります。

初期症状

- 食欲の低下

- 異常な興奮や落ち着き

- 攻撃性の増加、または逆に異常におとなしくなる

- 異物を食べようとする異常行動

症状が進行すると

- 過剰な興奮や攻撃性

- 突然の怯え

- 音や光への過敏反応

- 唾液の過剰分泌や嚥下困難

- 顔や体の筋肉の麻痺

- 痙攣やふらつき

- 最終的に昏睡状態になり死亡

猫の狂犬病の予防策

ワクチン接種

狂犬病の予防には、ワクチン接種が最も効果的な方法となります。犬は狂犬病ワクチンの接種が義務付けられていますが、猫は任意となるため、発症前に予防接種を受けることで、致死的な感染を防ぐことが可能です。

とくに海外旅行を計画している場合や、リスクの高い地域に移住する場合にはワクチン接種を検討しましょう。

屋内飼育

狂犬病の予防において、猫を屋内飼育することは効果的な方法の一つです。屋外で自由に行動する猫は、感染した野生動物(コウモリ、キツネ、アライグマなど)や他の動物と接触するリスクが高まります。

また、屋内飼育は狂犬病だけでなく他の感染症の予防にも有効です。猫や飼い主さんの健康を守るために室内環境を快適に整え、安全な生活を提供することが重要です。

輸入動物の検疫確認

日本に輸入されるペットは、主に犬、猫、ウサギ、鳥類です。個人が海外から連れてくるケースが多く、輸入時には狂犬病や感染症予防のための検疫が必須となります。

もし海外から猫を迎い入れる場合は、輸入される猫が適切な検疫プロセスを経ていることを確認しましょう。

狂犬病が流行している国からの動物輸入はウイルスを持ち込むリスクがあるため、日本では厳格な検疫制度が設けられています。狂犬病ワクチン接種証明や血清検査の提出が求められ、一定期間の隔離措置が義務付けられます。これにより、感染の可能性がある動物の国内持ち込みを防ぎます。

まとめ

- 狂犬病は致死率ほぼ100%の感染症で、有効な治療はない

- 狂犬病は日本では根絶されているが、発症の可能性はゼロではない

- 輸入症例があるため、海外へ行く場合はとくに注意する

- 輸入動物はきちんとした検疫プロセスを行う