目次

寄生虫症は「室内飼いだから絶対安全」というわけではないんです。猫自身が外に出なくても、寄生虫は人や物を介して家の中に持ち込まれることがあります。

今回は猫でよく見られる代表的な6つの寄生虫症について、寄生部位・感染経路・人への感染性(人獣共通感染症)の有無を解説します。

家の中でも寄生虫症になる

猫では室内飼育が主流になっていますが、外に出ていない猫でも寄生虫症にかかることがあります。

例えば、靴の裏に付着した虫卵が床に落ちたり、網戸をすり抜けた蚊がフィラリアを運んできたり、さらに、ノミは玄関やベランダから室内に入り込むことがあります。

そのため、完全室内飼育でも寄生虫のリスクはゼロではありません。

多くの寄生虫症は早期に気づけば治療できますが、とくに子猫や免疫力が弱った猫では重症化することもあります。

寄生虫症に関する基本用語について

猫の寄生虫症を理解するうえで、感染経路・中間宿主・人への感染性は欠かせないポイントです。寄生虫ごとに生活環が異なり、感染経路もさまざまです。これらの用語を知っておくことで、日常生活の注意点がより明確になり、猫と家族の健康管理に役立ちます。

中間宿主とは

中間宿主とは、寄生虫が成虫になるまでの過程で一時的に寄生し成長する「途中の宿泊場所」のような生物を指します。中間宿主を必要とする寄生虫では、猫がそれらの生物を捕食したり、体についたノミを飲み込んだりすることで感染が成立します。

猫では、ノミが中間宿主となる瓜実条虫や、カエルやヘビが中間宿主となるマンソン裂頭条虫がよく知られています。

人獣共通感染症とは

人獣共通感染症とは、動物から人、人から動物へと感染が成立する病気の総称です。猫では回虫症やトキソプラズマ症が代表的です。

猫が寄生虫に感染すると、家庭内に虫卵が付着し、衛生管理が不十分な場合には子どもや高齢者へ感染が広がることがあります。このような家庭内感染を防ぐためにも、日常的な清潔管理が重要です。

経口感染とは

経口感染とは、寄生虫の卵・幼虫・オーシストを口から摂取することで起こる感染です。多くの内部寄生虫がこの経路で感染します。

猫が外でネズミを捕まえたり、他の動物の糞便に触れたり、汚れた水を飲んだりすることが原因となるため、屋外への自由な外出はとくにリスクが高くなります。

経皮感染とは

経皮感染とは、寄生虫の幼虫が皮膚から直接侵入することで起こる感染です。猫では犬ほど一般的ではありませんが、土壌に存在する寄生虫幼虫による感染が起こる可能性があります。不衛生な場所への外出は避けることが大切です。

胎盤感染とは

胎盤感染とは、妊娠中の母猫が寄生虫に感染している場合、胎盤を通じて子猫へ感染する経路のことです。猫回虫では胎盤感染は稀ですが、乳汁を介した感染(乳汁感染)はよく見られます。

回虫症(猫回虫症、犬小回虫)

| 寄生部位 | 小腸 |

| 感染経路 | ・乳汁感染(母猫の乳汁を介して感染) ・経口感染(虫卵を含む土・糞便・汚染物の摂取) ・捕食感染(ネズミなどを捕まえて食べたとき) |

| 中間宿主 | ネズミなど(捕食で感染する場合) |

| 人への感染 (人獣共通感染症) | あり |

回虫症は猫の小腸に寄生する代表的な内部寄生虫症です。感染源として最も多いのは、母猫の乳汁を介する感染(乳汁感染)なので、発症は子猫に多くみられます。

また、猫は本来の寄生虫である「猫回虫」だけでなく、犬に寄生する「犬小回虫」に感染することもあります。犬がいない家庭でも、虫卵が靴底や土に付着したまま室内へ持ち込まれ、猫が知らないうちに口にすることで感染が成立します。どちらの回虫も子猫では短期間で大量寄生に至ることがあり、注意が必要です。

症状としては、腹部膨満、体重増加の停滞、下痢や嘔吐などが見られ、重症例では腸閉塞を引き起こすこともあります。糞便や嘔吐物に白い糸状の成虫が混ざることで飼い主が気づくこともあります。

さらに、猫回虫も犬小回虫も人に感染する人獣共通感染症であり、家庭内の衛生管理が重要です。

瓜実条虫症

| 寄生部位 | 小腸 |

| 感染経路 | 経口感染 |

| 中間宿主 | ノミ |

| 人への感染 (人獣共通感染症) | あり(まれ) |

瓜実条虫症は猫の小腸に寄生する条虫症のひとつで、感染には必ずノミが関わります。ノミの体内で幼虫期の条虫が育つため、猫がグルーミングをした際にノミを噛み砕いて飲み込むことで感染が成立します。完全室内飼育の猫でも、人の衣類やベランダ経由でノミが侵入することがあるため、決して屋外飼育だけの病気ではありません。

瓜実条虫症はノミ対策が最重要です。瓜実条虫はまれに人にも感染する人獣共通感染症でもあり、衛生対策も欠かせません。

マンソン裂頭条虫症

| 寄生部位 | 小腸 |

| 感染経路 | 経口感染 |

| 中間宿主 | カエル、ヘビなど |

| 人への感染 (人獣共通感染症) | あり |

マンソン裂頭条虫症は、野生動物を捕まえる習性のある猫に多く見られる条虫症で、カエルやヘビといった中間宿主を介して感染(経口感染)します。自然環境にアクセスしやすい地域で暮らす猫や、屋外へ自由に行き来できる猫はリスクが高く、とくに田んぼや川の近くを行動範囲に持つ猫では注意が必要です。

猫の予防としては、屋外への自由な行き来を避けることや、ベランダでの行動にも注意し、野生動物を捕食しないよう生活環境を整えることが感染リスクの低減につながります。

犬糸状虫症(猫フィラリア症)

| 寄生部位 | 心臓(右心室)、肺動脈 |

| 感染経路 | 媒介感染 |

| 中間宿主 | 蚊 |

| 人への感染 (人獣共通感染症) | あり(まれ) |

猫のフィラリア症は犬よりも発症は少ないものの、感染した場合のリスクが非常に高い寄生虫症です。蚊が媒介し、心臓(右心室)や肺動脈に寄生します。

猫の場合、体内で成虫まで成長しないことも多いものの、少数寄生でも重度の呼吸器症状(咳、呼吸困難)や突然死を招くことがあります。

予防薬で防げる病気であることから、室内飼育の猫でも蚊が入る環境では定期的な予防が推奨されます。

トキソプラズマ症

| 寄生部位 | 小腸 |

| 感染経路 | ・経口感染(オーシストを含む土砂や物質の摂取) ・捕食感染(ネズミ・鳥) |

| 中間宿主 | 小鳥やネズミ、豚、イノシシ |

| 人への感染 (人獣共通感染症) | あり |

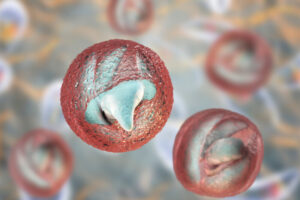

トキソプラズマ症は、原虫(トキソプラズマ)が小腸に寄生することで起こる感染症です。猫のみがトキソプラズマを増殖させ、糞便中にオーシストを排泄する唯一の宿主とされています。

感染経路は、生肉を食べる、ネズミを捕食する、汚染されたオーシストを口にするなどさまざまです。人にも感染する病気であり、胎盤感染による胎子への影響もあるため、とくに妊娠中の女性は注意が必要です。

コクシジウム症

| 寄生部位 | 腸の粘膜 |

| 感染経路 | ・経口感染(糞便中のオーシストを猫が口にする) ・多頭飼育や保護施設など、汚染環境での感染が多い |

| 中間宿主 | なし |

| 人への感染 (人獣共通感染症) | なし |

コクシジウム症の寄生部位は腸の粘膜で、感染猫は糞便中にオーシストを排泄し、他の猫がそれを口にすることで感染します。

子猫では激しい下痢や血便が起こり、適切な治療が遅れると危険な状態になることもあります。多頭飼育や保護施設など、衛生管理が難しい環境で発生しやすいため、生活環境の清潔が重要です。

外部寄生虫(ノミ・ヒゼンダニ・ツメダニなど)

| 寄生部位 | 皮膚 |

| 感染経路 | ・屋外から侵入したノミ・マダニの接触 ・人や物を介して室内に持ち込まれる ・多頭飼育での猫同士の接触 |

| 中間宿主 | ノミ、ヒゼンダニ、ツメダニダニ、ハジラミなど |

| 人への感染 (人獣共通感染症) | あり |

猫に寄生する外部寄生虫には、ノミやヒゼンダニ、ツメダニダニ、ハジラミなどがいます。これらは皮膚炎、かゆみ、脱毛を引き起こすだけでなく、条虫や細菌感染を媒介することもあります。

とくにノミは瓜実条虫の中間宿主であるため、ノミ対策を怠ると内部寄生虫に二次的に感染するリスクも高くなります。また、犬や人にも感染することがあります。

まとめ

- 猫の寄生虫症は種類により寄生部位や感染経路が異なる

- 室内飼育でも寄生虫が持ち込まれる可能性がある

- ノミ・蚊・捕食行動など猫特有の生活習性が感染リスクに影響

- 子猫や免疫力の低い猫では症状が重くなりやすい

- 一部は人にも感染するため、家庭内の清潔管理と駆虫が大切