キャットフードは、ドライタイプのものは水分量が10%程度まで乾燥され、またウェットフードでは空気が入らないよう完全に密封した状態で販売されているので、通常カビは発生しません。

しかし、自宅での保存状態によってカビの条件が揃ってしまうことがあります。

ということで、今回はカビについて、カビの要因や予防対策方法などについてご紹介したいと思います。

キャットフードにカビが生えていたら

猫に症状がないか確認、キャットフードはすぐに破棄

キャットフードにカビが生えていたら、まずそれを猫が食べてしまっていないかを確認しましょう。

もし食べてしまった可能性がある場合は糞便や尿、猫の様子に異常がないかを観察し、下痢や嘔吐、食欲不振、じっと動かない、痛がる、苦しそうな表情、呼吸が浅いなどの様子が見られた場合は、すぐに動物病院に連れて行ってください。

またカビが生えたキャットフードはすぐに破棄してください。

キャットフードを入れていたストッカーやスコップ、フード皿などの用具などにもカビが付着している可能性があるので、キャットフードが触れていた物はしっかり洗浄しましょう。このような対策を行うことで、カビの繁殖を防ぐことができます。

カビとカビ毒の違いは?

カビ毒はカビから生成される物質で、摂取した猫が死亡事故もあるほど強い毒性を持ちます。キャットフードではアフラトキシンやゼアラレノンなどがよくリコール問題として取り上げられています。

カビを放置すると発生する可能性はありますが、「カビ=カビ毒」ではありません。カビが出たらカビ毒が発生する前に給与を中止することが大切です。

また自宅保管中に発生するというよりも、原材料の作物が収穫から製造までの保管・輸送中に発生するケースがほとんどです。警戒する場合は、自宅での保管方法ではなく、使用される原材料の種類や生産国、検査項目などを考慮して選ぶという別の対策になります。

キャットフードにカビが生えやすい環境

カビが繁殖しやすい環境の条件

カビの発生・繁殖には、栄養・水分・温度・酸素などが必要となります。このため、前述の条件がクリアしやすい場所ほどカビが発生しやすくなります。

またカビにとって湿度は重要で、きちんと対策を行っていてもカビが発生することがあります。

一般的にカビが発生しやすい環境は、温度25度、相対湿度70%以上とされています。これを満たしやすい場所ほどキャットフードにカビが発生する可能性が高くなります。

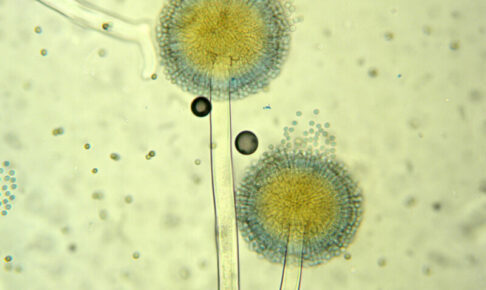

画像引用元:カビ対策マニュアル 実践編 |文部科学省

カビが生えやすい時期

梅雨の時期や、春~夏にかけてのあたたかい時期は、キャットフードにカビが発生しやすい時期です。日本はとくに湿度が高くジメジメとした夏になるのでカビにとっては絶好の季節です。

また、冬は乾燥するのでカビは繁殖しにくくなりますが、暖房を付たり消したりなど気温差が激しい場合は、結露によってカビが発生することがあります。保管方法や場所には年中気をつけ、しっかりと対策をしましょう。

カビが発生しやすい場所

水回りや結露が発生しやすい窓辺、また風通しが悪い場所はカビが生えやすくなります。

- キッチン

- 浴室

- 洗面所

- 窓の周辺

- 大型家具の裏や中

水回りではなく、風通しがいい場所はカビは繁殖しにくいですが、気温差の大きい部屋や直射日光のあたる部屋も、温度差が生じることで結露でカビが生えやすくなります。

また、暖房や冷房を頻繁に使うなど気温差が激しい部屋などもカビには注意しなければなりません。

キャットフードのカビ予防・対策方法

カビの発生要因には、栄養・水分・温度・酸素などのいくつかの要因がありますが、これら一つでも欠けさせることができれば、カビは予防できます。

キャットフードの目的上、栄養をなくすと本末転倒になるので、他の水分・温度・酸素などの要因から予防や対策方法を考えましょう。

湿度が低く気温差が少ない場所で保管

キャットフードのカビ対策として、湿度が低く、気温差が少ない場所で保管することが基本となります。

また、気温が高いとカビが繁殖しやすくなるだけでなく、日中と夜間での気温差が大きくなり結露しやすくなってしまうので、気温・湿度どちらも低くて一定の場所での保存がおすすめです。

袋を密封し乾燥剤・調湿剤などを使用

乾燥剤や調湿剤をパッケージ袋の中に入れ、袋を密封することも対策の一つです。キャットフード内の水分量を調整し、カビを防ぐことができます。

乾燥剤は乾燥剤の袋から中身が飛び出てしまったり、混ぜて与えてしまうことがあるので注意しましょう。

真空パック・真空ストッカーなどで保存

真空パックや真空ストッカー、脱酸素剤などでカビを防ぐ方法もあります。真空はカビを防ぐとともに、キャットフードの天敵となる酸化も対策できるので、一石二鳥です。

真空パックの手間とコスト、また真空パック機によっては一定期間経過すると真空でなくなるという微妙な製品もあるので、良い真空パック機を選ばなければならないという課題はありますが、カビや酸化対策としては最も優れた方法だと思います。

キャットフードにカビが発生しやすくなるNG保存方法

冷蔵庫や冷凍庫での保存

一見、良い方法と思われる冷蔵庫や冷凍庫での保存ですが、ドライフードの保存はNGです。

ウェットフードの場合、開封後は水分が多くすぐに腐ってしまうので、冷蔵庫に保存してその日のうちに食べきるようにします。ドライフードの場合は、冷蔵庫保存は外に出した時に結露の原因となり、また冷たくなると風味も損なわれるので、常温での保存が基本となります。

袋を開けっぱなしにする

風通しだけを考えれば袋を開けっぱなしにするのが得策ですが、カビ対策についても、それ以外の面から見ても開けっぱなしでの保存はNGです。

袋を開けっぱなしにすることでより多くの酸素に触れ、湿度や温度の影響も受けやすくなります。また、袋をあけっぱなしにすると、酸化が進み、風味や香りも少なくなるので単純にキャットフードの品質が落ちてしまう、また猫の食いつきが悪くなってしまうので、開けっぱなしにするという方法はNGです。

まとめ

- 湿度が高い・気温差が大きい場所はカビが生えやすい

- カビの発生対策には乾燥剤や真空パックがおすすめ

- 冷蔵庫・冷凍庫保存はNG