目次

猫の味覚

匂いに頼り切っているわけではない

インターネット上では「猫は味がほとんどわからないので匂いで判断している」という説明をよく拝見しますが、猫は味が分からないわけではありません。

実際、猫の嗜好性は匂いからの影響も大きいとされていますが、嗜好性は味覚によるところが大きいとされています。

人間と猫の味覚の違い

人間を比べると味覚が鈍いというと語弊があるかもしれませんが、判断できる味覚には人と猫で差があります。

それは元々舌にある「味蕾」という味覚センサーの数が異なるためと言われています。味蕾とは「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」「旨味」を感じる部分で、舌に無数に存在する約30μmの円形のセンサーです。

人間の場合、味蕾が1万前後あるのに対し、犬は2,000個、猫は500前後。犬と比べても、猫の味蕾の数は非常に少ないことが分かります。

味蕾が人間の10分の1以下しかない猫は、味覚を「生きるための判断材料」として利用しています。

【苦味】敏感に感じる

苦味は毒や腐敗を意味するので、猫も苦味に対して敏感に反応し拒絶する傾向があります。

特に新鮮動物食性である猫の味覚は、腐敗した肉を食べて体調を崩さないよう、命が賭かったポイントを判断できるように特化しています。

【酸味】好きな酸味と嫌いな酸味がある

苦味と同様、酸味も腐敗を示す味なので敏感に反応しますが、猫は酸味の種類によって拒絶するものもあれば、好む場合もあるという興味深い性質を持っています。

たとえば酸味の中でも、渋みのある乳酸やリン酸、爽快さのあるクエン酸は、同じ酸味として扱われていますが、この微妙に違う種類の酸味が、猫にとっての好き嫌いや食いつきに関わると考えられています。

具体的にどのような酸味が好き/嫌いかははっきりと分かっていませんが、猫の好きな酸味が分かればフードの嗜好性を上げるために利用できることが期待され、研究が進められています。

【塩味】鈍感なので高塩分でも気付かず食べてしまう

猫は塩味をそこまで敏感に感じられませんが、塩辛い食べ物に積極的に反応することが知られています。

このため一昔前の市販フードには、私たちでもしょっぱいと感じるような高塩分のフードが販売されていたこともありました。

塩分を多くすると利尿作用があることから塩分をあえて多く配合したフードも販売されていますが、猫にとって塩分の過剰摂取や、心臓・腎臓などの臓器への負担となりますので、塩味を十分に感じられない猫のために、日々の食事管理で注意したいところです。

【甘味】甘味受容体が機能していない

猫は甘味をほとんど感じません。

「イラストでみる猫学(監修 林 良博)」にも、成猫はショ糖、乳糖、麦芽糖、果糖、ブドウ糖、マンノースなどの糖質による甘味には嗜好性を示さないと記載されています。

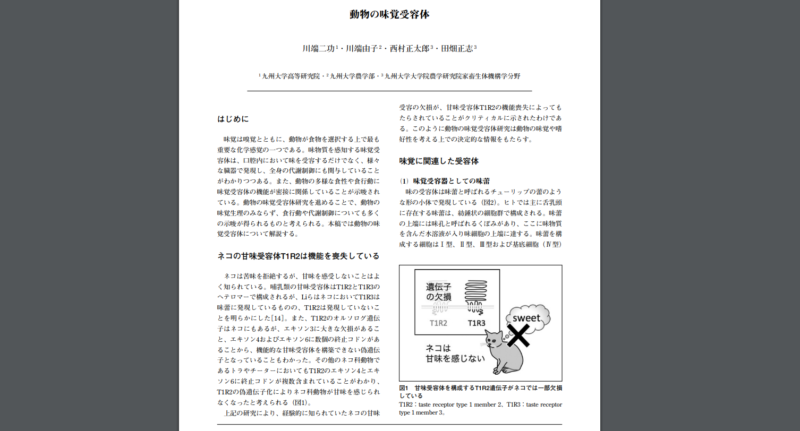

猫が甘味を感じない理由は、甘味受容体の機能が喪失しているからです。

通常、哺乳類の甘味受容体は、T1R12・T1R3で構成されていますが、猫はT1R2は味蕾に発現していません。

また、猫はT1R2自体は保有していますが、T1R2の遺伝子の一部に大きな欠損があることから、猫は機能的な甘味受容体を構築することができないことが分かりました。

ところが、猫は甘いアミノ酸は好んで摂取します。猫はタンパク質を構成するアミノ酸やペプチドに対する受容は非常に高く、どの味でも他の生物より敏感に感じ取ることができるようです。

【旨味】うま味成分はアミノ酸なので敏感に感じる

旨味はグルタミン酸やイノシン酸などのアミノ酸によって生じる味覚で、1908年に発見されました。

認識されてから日が浅い味覚なので、分かっていないことも多いですが、旨味はT1R1・T1R3のアミノ酸受容体によって受容される味覚であるため、猫は特にうま味成分を敏感に感じることができると考えられています。

特定のヌクレオチドや脂肪酸に対して嗜好と拒絶がある

猫は特定の「ヌクレオチド」や「脂肪酸」に対して嗜好と拒絶があります。

ヌクレオチドとはDNAやRNAの構成分であり、核酸としてタンパク質が豊富な鶏肉や牛肉、豚肉、マグロや大豆などに多く含まれていますが、猫の大好きな肉や魚でもあっても腐敗の指標とされる特定のヌクレオチドを感じると拒絶します。

また、脂質を構成する脂肪酸も動物性原料に豊富ですが、こちらも脂肪酸の種類によって嗜好性を示すものもあれば、反対に拒絶する場合もあります。

これらは成分を構成する小さな物質になりますが、猫はこのタンパク質や脂質の構成成分からも食べ物を判断することがわかっています。

猫は水の味にも敏感だと考えられている

最後に、猫は水の味にも敏感ではないかと考えられています。

給水器や皿に注がれた水を飲んでくれる猫もいますが、猫によっては、風呂の水や蛇口からちょろちょろ流れる水、外の水たまりの水、水槽の水など猫のお気に入りの水飲み場でしか水を飲まないという子も多いのではないでしょうか。

これは猫が水の新鮮さやpH値、水の成分や味の違いを感じ取って場所を選んで飲んでいると言われています。

まとめ

以上から、猫は甘味や塩味など味の種類によって鈍感なものはあるものの、味覚が分からないわけではなく、味の判断基準が異なるということが分かります。

猫の好みや味覚に合わせて食事や水を選んでみると、案外すんなり上手くいくこともあるかもしれません。

- 新鮮さを味から敏感に感じ取っている

- 甘味:感じない

- 酸味:好きな味と嫌いな味がある

- 苦味:苦手

- 塩味:鈍感(塩分が多くならないように注意)

- 旨味:敏感

引用元:

引用元: 引用元:

引用元: