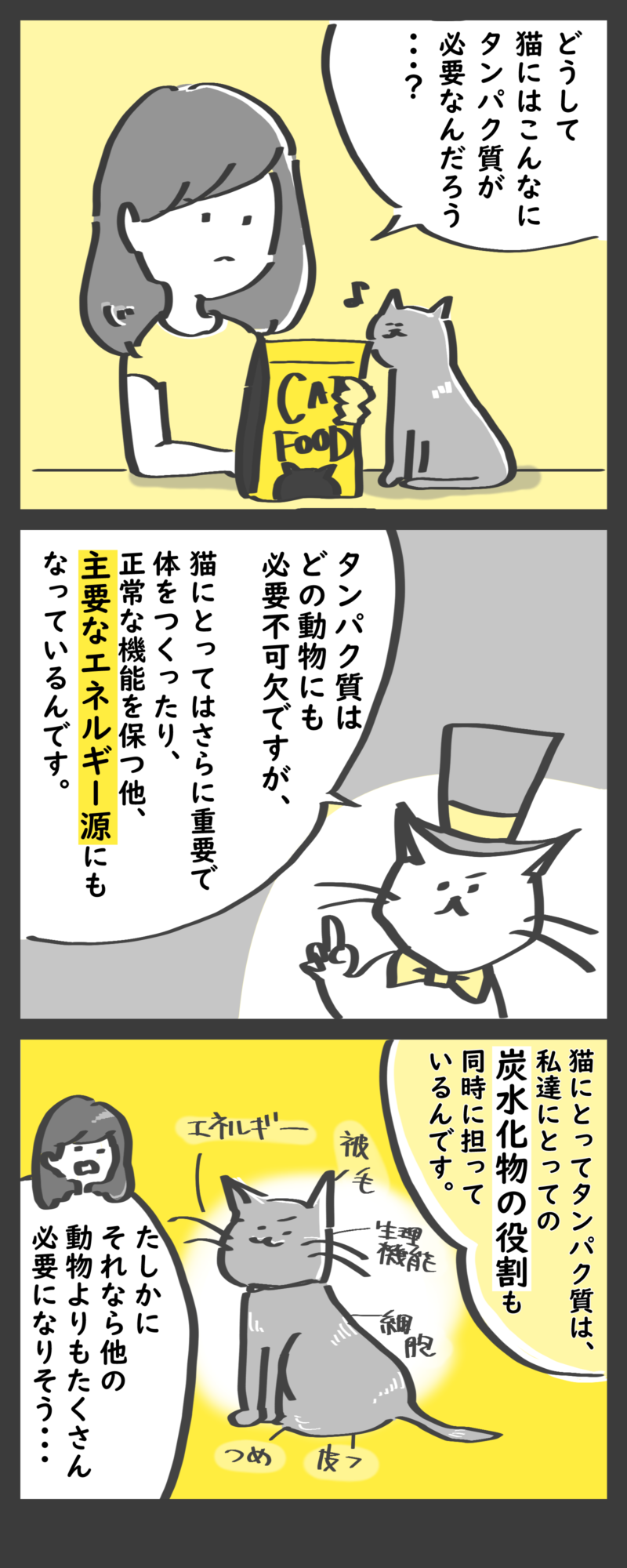

タンパク質はどの生物にとっても大切な栄養素ですが、わたしたち人間や犬とは違って、猫にとってタンパク質は重要なエネルギー源でもあります。

今回は猫にとって重要な「タンパク質」について紹介します!

キャットフードの栄養素:タンパク質

タンパク質とは

タンパク質(Protein)とは、20種類のアミノ酸によって構成される物質で、炭水化物や脂質とならぶ、生物にとって非常に重要な三大栄養素のひとつとなっています。

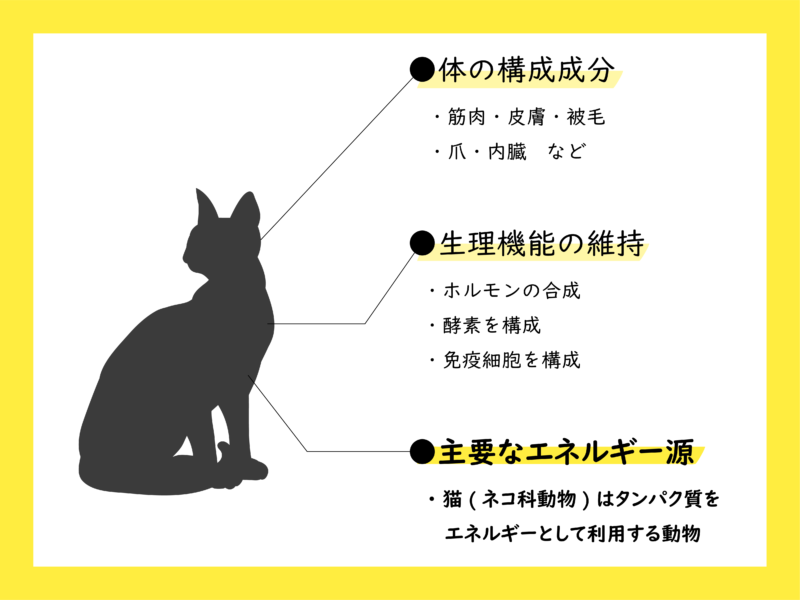

タンパク質は筋肉や内臓、皮膚や被毛、爪など体のあらゆる器官の構成成分として、生物の体をつくるために必要不可欠です。

また、酵素や免疫物質、ホルモンなどを構成し、栄養素の運搬や神経物質の伝達など、生命活動を維持するために必要な様々な生理機能にもタンパク質が関与しています。

猫にとっては炭水化物の役割も果たしている?

猫の場合(ネコ科動物の場合)、上記に加えてタンパク質は重要なエネルギー源として利用されます。

人や犬の場合、穀物や芋などの炭水化物(糖質)エネルギー源として利用しますが、猫は炭水化物ではなくタンパク質をエネルギー源として利用できることから、猫にとってタンパク質は、炭水化物の役割も担っています。

猫はタンパク質をエネルギーとして分解吸収することが得意な分、炭水化物をエネルギー源として吸収することの方が苦手です。これは昔から猫が動物の肉を主食としてきた肉食動物の性質が体の仕組みにもよく現れていると言えます。

キャットフードに必要なタンパク質量

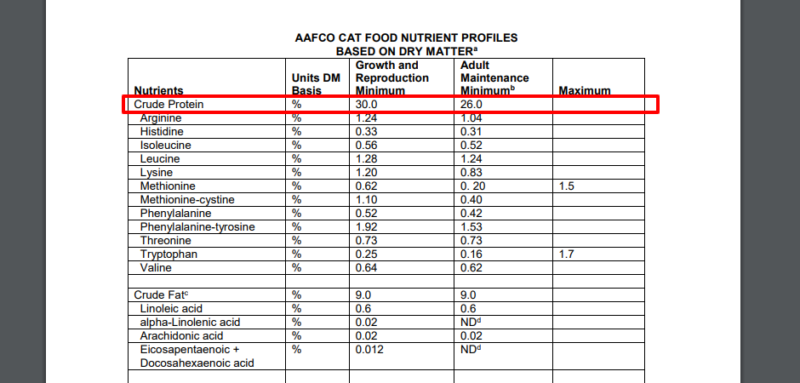

AAFCOの総合栄養食の基準

日本のペットフード公正取引協議会が採用するAAFCO(米国飼料検査官協会)のガイドラインによると、ドライタイプのキャットフード総合栄養食のタンパク質の最低基準は、幼猫・成長期の猫が30%以上、成猫期以降(シニアも含む)が26%と定められています。

上限値は設定されていません。

ドッグフードの場合、幼犬・成長期の猫でもタンパク質の最低基準は22.5%ほどなので、キャットフードはドッグフードに比べると、タンパク質量が全体的に高めになるよう設定されています。

タンパク質30~35%以上のキャットフードが多い

全年齢対応になると30%以上が基準となるので、最近は植物原料が多いものでもタンパク質が30%以上、プレミアムフードと呼ばれるものでは35%、40%以上のフードも珍しくありません。

猫が炭水化物を上手にエネルギー源として利用できないことが認知されてきているので、タンパク質が豊富な肉や魚が豊富なレシピや、炭水化物の割合を増やしてしまう穀物等を不使用にしたグレインフリーレシピの人気が高くなっています。

動物性タンパク質、植物性タンパク質の違い

動物性タンパク質の方が利用効率がいい

タンパク質には、肉・魚・乳類など動物性食品に含まれる「動物性タンパク質」と、穀物・野菜・豆類など植物性食品に含まれる「植物性タンパク質」があります。

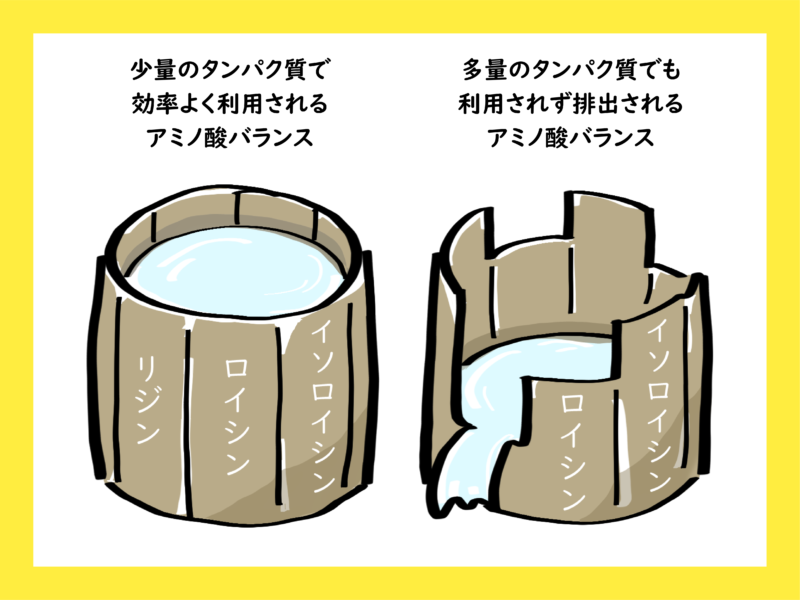

タンパク質はアミノ酸のバランスが重要で、特定のアミノ酸が多くても、全体の充足率が高くなければ利用されず体内に排出されるので、利用されないどころか腎臓にも負担をかけてしまいます。

動物性タンパク質は、動物に必要な必須アミノ酸の構成になっている傾向があり、特に鶏卵や牛肉、鶏肉、豚肉等はアミノ酸スコア100で、栄養価が高くアミノ酸バランスも整っています。

植物性でもアミノ酸スコアの高い食材はありますが、猫の場合、必須アミノ酸の数が多く、植物原料で必要なアミノ酸をバランスよく摂取することは難しいです。

そういった理由から、猫の主要なタンパク源は動物性タンパク質から得るのが望ましいと考えられています。

タンパク質制限が必要な猫

重度の肝疾患・腎疾患のある猫

基本的には猫にはタンパク質が豊富に必要ですが、中にはタンパク質制限が必要な猫もいます。

下記のようなタンパク質によって負担がかかる臓器に病を抱えた場合には、タンパク質の制限が必要になります。

- 慢性腎臓病

- 重度の肝臓病

- 尿毒症(腎不全)

高齢期に入ったシニア猫は、衰えや上記のような病気にかかる可能性が高まることから、特に注意深く判断する必要があります。

まとめ:キャットフードのタンパク質

キャットフードのタンパク質についてお話してきました。

- 猫にとってタンパク質は体を作る構成成分であり、エネルギー源でもある

- タンパク質は30%以上が一般的(プレミアムフードでは35%以上が多い)

- 動物性タンパク質の方がアミノ酸バランスが整っていて効率よく消化吸収できる