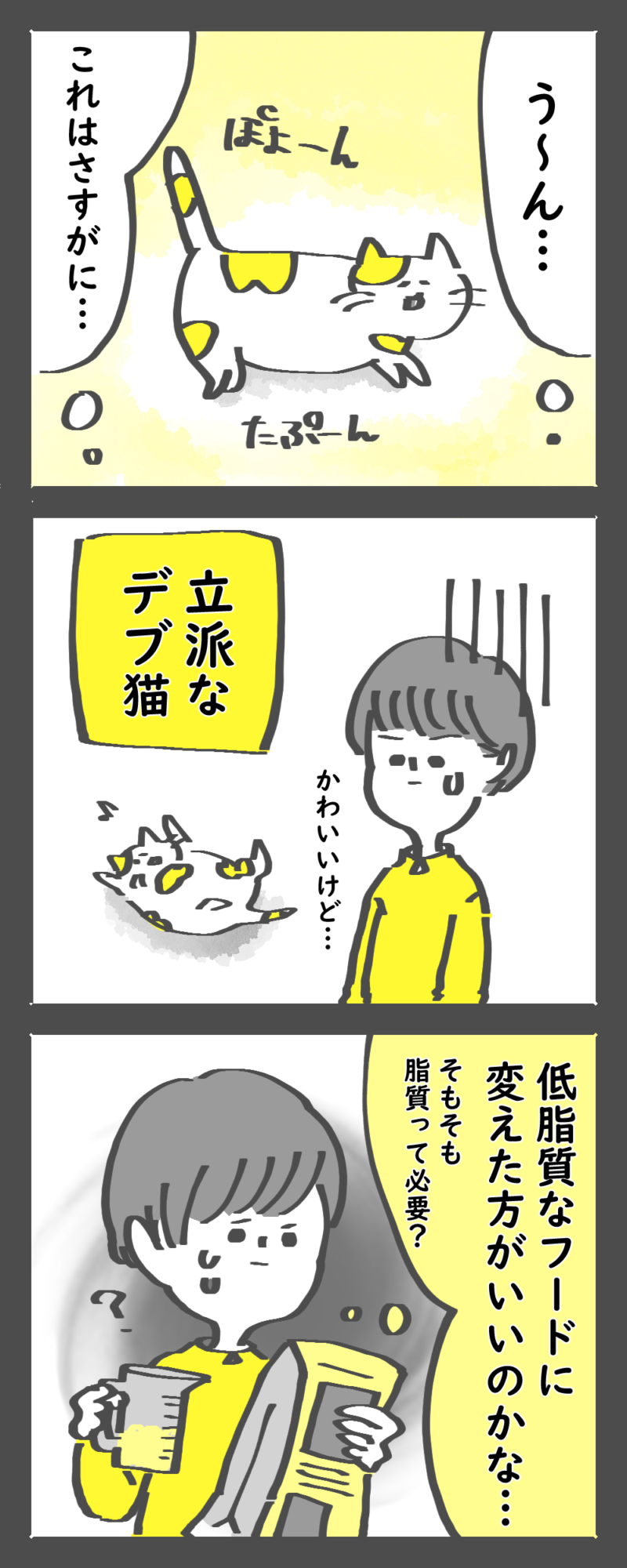

一般的に「脂質=太る」というイメージが強いため、なるべく低脂質なものを選ぼうとしがちです。もちろん肥満状態を放置するのはよくないのでダイエットや体重管理で低脂質なフードに切り替えたりする対策は必要ですが、猫にとって脂質も重要な栄養素なので、まったく必要ないわけではないんです。

ここでは、猫における脂質の働きや必須脂肪酸についてお話したいと思います。

キャットフードの栄養素:脂質

脂質とは、三大栄養素栄養素の一つで、水に溶けない高エネルギー物質の総称です。食品に含まれる脂質はエネルギー源として利用される他、細胞膜やホルモンなどの材料になるという2つの働きがあります。

脂質は肉や魚の他、豆や種子からとれる植物性オイルにも含まれているので、キャットフードでは動物性・植物性両方の油脂(脂肪)が利用されています。

猫における脂質の働き

優れたエネルギー源

脂質は、炭水化物やタンパク質などの栄養素よりもエネルギー量が高く、少量でエネルギー要求量を満たすことができます。

通常の食事では必要なエネルギーを補えない猫には脂質が多いキャットフードが効果的です。

たとえば、幼齢期(子猫)、成長期、発情期、妊娠授乳期、術後の回復期、口腔疾患のある猫、食欲が低下した高齢期の猫は、エネルギー要求量が増えるのにも関わらず、十分な食事量を摂れないので、少量で効率良くエネルギーを摂取できるように脂質が豊富な食事が向いています。

細胞膜やホルモンなどを構成する

脂質は、細胞膜(リン脂質)やステロイドホルモンを構成しています。

ホルモンが伝えた情報によって体内で機能が保たれ、体全体の健康維持に繋がります。

脂溶性ビタミンの吸収を助ける

脂質は脂溶性ビタミンの吸収も助けています。

脂溶性ビタミンとは脂質に溶けやすい性質を持つビタミンで、ビタミンA、D、E、Kがあり、脂質が十分になければビタミンは体内で効率よく吸収することができません。

猫における必須脂肪酸の供給

脂質は猫の必須脂肪酸の供給源になります。必須脂肪酸とは、体に必要でありながら体内では合成できない脂肪酸で、食事から必要量を摂取する必要があります。

必須脂肪酸は様々な活性細胞を合成したり、体の水分を保ちコントロールする重要な役割を担っています。

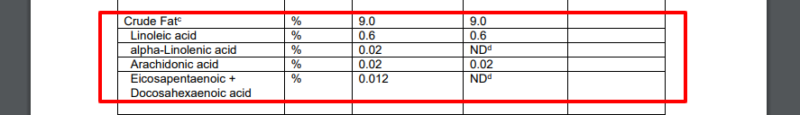

特に必須脂肪酸の量やバランスで注目されるのは上記の必須脂肪酸で、AAFCOでも栄養基準が定められています。

キャットフードに必要な脂質の量・基準

ペットフード公正取引協議会が採用するAAFCOのガイドラインではドライタイプのキャットフードの脂質の最低基準は、9%以上と定められています。

最近は必須脂肪酸の働きに注目し、また肉や魚の原料を多く配合することで、脂質が15~20%以上のキャットフードも珍しくありません。

キャットフードの脂質の欠乏

- 脱毛

- 乾燥

- 被毛の艶がなくなる

- 治癒が遅い

- 皮膚炎症

キャットフードでは最低基準が9%ということもあり、健康な猫でタンパク質から十分なエネルギー源を得られていれば、脂質が少なくてもエネルギーの供給で問題はありません。

ただし必須脂肪酸が欠乏すると上記のように皮膚や被毛に影響が出ます。

キャットフードの脂質の過剰摂取

- 肥満

- 黄色脂肪症

脂質を過剰に摂取すると、知っての通り肥満を招きます。エネルギー消費量の多い猫だったらすぐに消費されますが、脂質は脂肪細胞に変わりやすいので、運動量の少ない猫やエネルギー要求量の少ない猫の場合、多すぎる脂質はよくありません。

また、脂質の中でも青魚に多く含まれる不飽和脂肪酸を過剰に摂取すると、イエローファット(黄色脂肪症)を引き起こします。最近はイエローファットの認知が進んできたので、抗酸化作用のあるビタミンEを多く配合して対策しているメーカーがほとんどです。

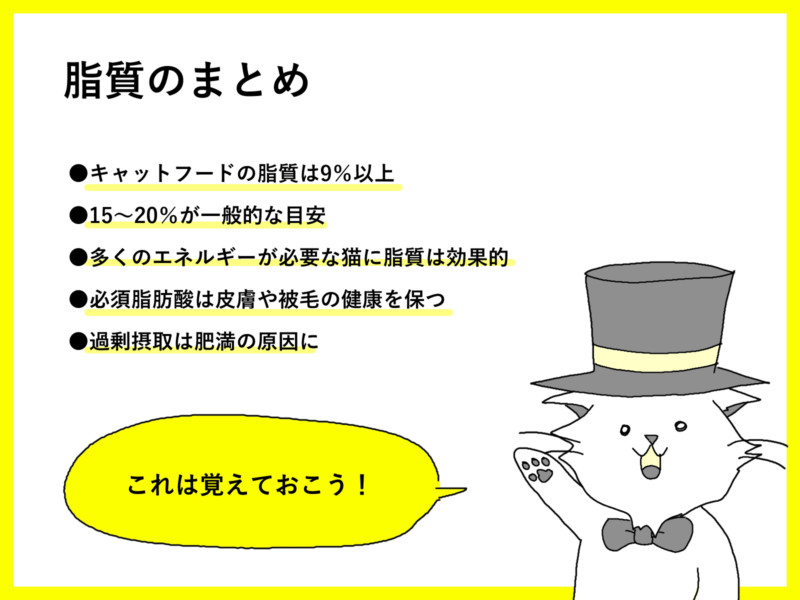

キャットフードの脂質まとめ

キャットフードの脂質について学んだことを復習しましょう。

- キャットフードの脂質は9%以上

- 15~20%が一般的な目安

- 多くのエネルギーが必要な猫に脂質は効果的

- 必須脂肪酸は皮膚や被毛の健康を保つ

- 過剰摂取は肥満の原因に

キャットフードの脂質には脂肪酸という猫にとって食事からとらなければならない重要な成分が含まれていたんですね。

体重管理だからといって脂質をむやみに減らさないようにしたいと思います!