目次

慢性腎臓病(chronic kidney disease)とは

慢性腎臓病(chronic kidney disease)は、年齢と共に徐々に腎臓機能が低下していく病気です。

腎臓が使われ続ける中で使用できる部分が減っていくため、進行速度を遅らせることはできても、一度機能が落ちると、そこから回復や完治させることはできません。「すり減る」という言い方は正しくないかもしれませんが、イメージとしては一番近いかもしれません。

猫が慢性腎臓病になりやすい理由

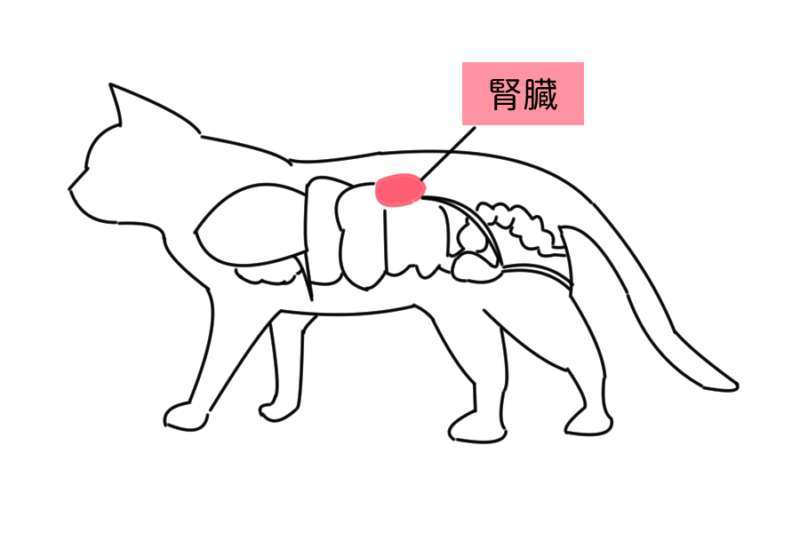

腎臓は、血液中から不要物を除去し、不要物は尿として排泄します。有用な物質は体内に戻すため、腎臓は尿の生成と、フィルターの役割を担っています。また、不要物を排出しながら、体液の浸透圧やpH、濃度を調節して一定に保ちます。

タンパク質を多く摂取する肉食の猫は、肝臓での窒素代謝が盛んであり、草食動物や雑食動物よりも不要物(尿素)が必然的に多くなるため、猫は常に腎臓が酷使されています。データによると、肝臓と腎臓による猫の尿素産生は人間の2.5倍以上にもなっています。

このため、慢性腎臓病は猫の宿命とも言われ、高齢猫の8割以上は慢性腎臓病を患っていると言われています。

猫の腎臓病の進行ステージと症状

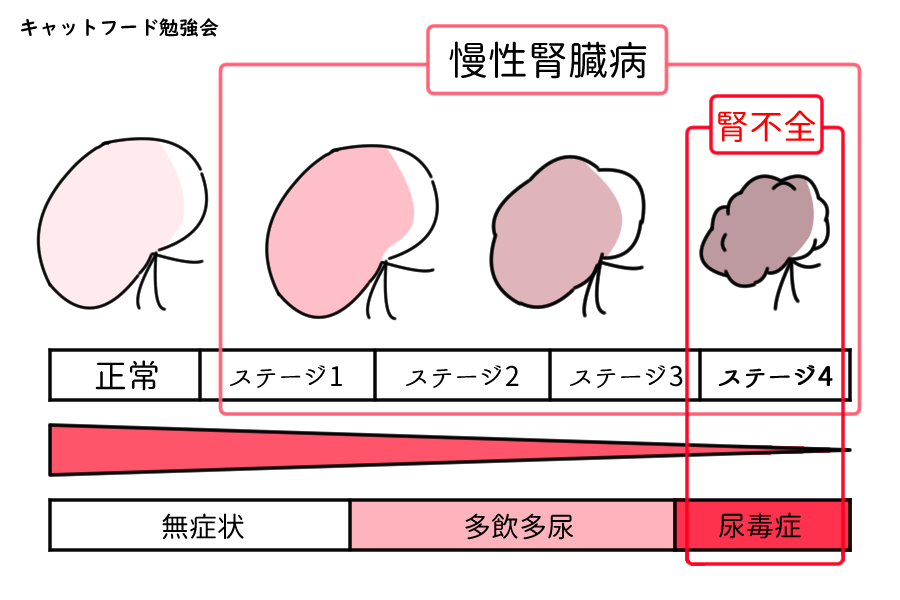

慢性腎臓病の進行具合は、ステージ1から4までに分けられています。

ステージ1

ステージ1は腎臓の半分程度は機能しており、無症状で猫も普段通りに過ごすことができます。

この時点では薬などを使って治療も行うことはなく、普段の生活の中でステージ2に進行しないよう食事や水分摂取量に配慮します。

ステージ2、3

ステージ2、3になると腎臓が萎縮し、腎機能も15%~30%弱しか機能しなくなります。多飲多尿などの症状が見られるようになります。

いきなり自主的に水をたくさん飲むようになったり、慢性腎臓病を疑った方がいいかもしれません。

ステージ3になると、タンパク質やリン、ナトリウムを制限した低タンパク質・低リン・低ナトリウムの療法食を与えるよう獣医師から指示されることもあります。

ステージ4(腎不全、尿毒症)

ステージ4は最も進行した段階で「腎不全」の状態です。多飲多尿に加え、食欲不振や体重減少、下痢や嘔吐など深刻な症状が現れます。

ステージ4になるとほとんど腎臓としての役割を果たせず、老廃物などを体外に排泄できなくなるため、治療は投薬による対症療法や食事療法になります。

腎不全まで進行してしまうと「尿毒症」を併発している可能性も高く、一刻も早い治療が必要となります。

猫の慢性腎臓病の予防には水分摂取が重要

猫は尿の濃縮で腎臓に負担がかかっている

腎臓には体内の血液中に存在する老廃物や不要な成分、水分などを尿として排泄する機能がありますが、水の少ない砂漠地帯にいた猫にとっては、貴重な水分を簡単に体の外に出すわけにはいきません。

このため猫は、できるだけ少ない尿量と排泄回数で老廃物や不要な成分を出せるよう、尿を腎臓で濃縮しています。

「尿が少ないなら腎臓に負担がかからないのでは?」とも思えますが、腎臓には必要なものは残し不要なものだけを排泄するフィルターのような働きもあります。

何度も何度も老廃物や余分の成分が濃縮されることで、通常の尿をつくるよりも猫の腎臓には大きな負担がかかっています。

水分量を増やして腎臓への負担を軽くする

慢性腎臓病では、尿が濃くならないよう猫の水分摂取量を増やすことで、腎臓への負担を軽くすることができます。砂漠に住んでいた昔ならともかく、現代の日本なら飲み水を用意するのは簡単なことです。

ところが飼い猫になった今でも猫は水を積極的に飲まない子が多く、たとえ喉が渇いていても、めんどくさがって飲まない、好みの味や温度でないから飲まない、などの理由でも水を飲まない猫も多いです。

このため水を飲ませることが大切なのは分かっていても、十分な水を飲ませられないことに悩む飼い主さんも多くいらっしゃいます。

猫の水分補給にはウェットフードがおすすめ

ウェットフードの水分は80%以上

そんな猫の腎臓病予防に効果的と言われているのがウェットフードです。普段、猫にドライフードのみを与えている方も多いですが、ウェットフードには水分が80%以上含まれていて、猫の嗜好性も高いため、飲水量自体を増やすよりも簡単に水分摂取量が増やせます。

併用の方が慢性腎臓病になりにくい?

実際、2020年に動物医療センターで行われた慢性腎臓病と診断された猫の飼い主へのアンケートからも、ドライフードのみを与えた猫よりウェットフードも併用して与えた猫の方が慢性腎臓病になりにくい傾向が見られたそうです。

また、総合的な水分摂取量を見ると、ウェットフードを食べている猫の方が全体的に摂取できている水分量が多い結果となりました。ドライフードは一見猫の飲水量が増えたように見えますが、水分は10%程度しか含まれないので、食事と飲水量を合わせた量ではウェットフードの方が実際は多くの水分を摂取できています。

すべての食事をコストの高いウェットフードにする必要はありませんが、おやつやおかず、手作り食などで上手に利用することで、猫に十分な水分補給をさせてあげられるかと思います。

猫AIMの発見で猫の慢性腎臓病の治療が可能に!

2021年7月、猫の慢性腎臓病治療について猫AIMの発見と、AIM製剤の開発によって猫の寿命が飛躍的に伸びる可能性があることがニュースに取り上げられました。

猫が慢性腎臓病になりやすいのは、腎臓に負担がかかりやすいからだけではなく、猫の体内に存在する「AIM」という遺伝子が機能していないからであるという事実が、東大大学院医学系研究科疾患生命工学センターの宮崎徹教授によって発見されました。

画像引用元:ネコと腎臓病とAIM研究|医学書院

AIMは腎臓にたまったゴミを掃除を促す物質であり、腎臓の詰まりを解消し、腎臓機能を改善する作用があります。しかし猫を始め、ライオンやトラなどネコ科の動物は、AIMが機能していません。このため、腎臓にゴミがたまったままとなり、腎臓病になりやすくなっていました。

猫に対してAIMタンパク質を人為的に投与することで、急性腎障害からの回復が期待できることが分かり、商品化に向けて研究開発を進めていましたが、コロナによってAIM製剤の研究・商品化が足止めとなっていました。

しかし2021年7月にニュースに取り上げられたことで、沢山の人から寄付が集まりました。クラウドファンディングも始め、かなりの資金が調達できる兆しが見えてきたのではないでしょうか。商品化へ向けた研究の再開も近いかもしれません。

まとめ

- 高齢猫に最も多い病気

- 猫は腎臓に負荷がかかりやすい動物

- 進行は遅らせても完治は不可

- 原因は慢性的な水分摂取量の不足と猫AIMが機能していないこと

- 予防にはウェットフードの併用がおすすめ

- 猫AIM製剤の開発・商品化を期待