尿路ケアが必要な猫とは?

猫は下部尿路トラブルが多い

猫は犬よりも水分摂取量が少なく、結果として尿が濃くなりやすい傾向があります。この習性は、もともと乾燥地帯に暮らしていたという猫の起源に由来するものです。そのため現代の飼い猫でも、トイレの回数が少なかったり、尿の色が濃かったりすることが多く、下部尿路にトラブルを抱える猫が少なくありません。

とくに気をつけたいのが

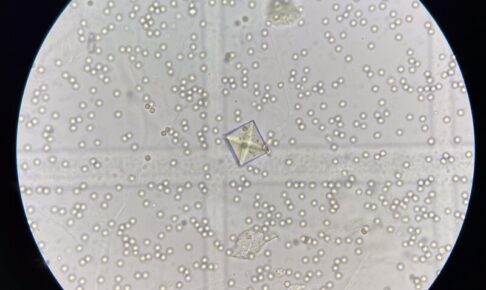

- 尿路結石症(ストルバイト結石やシュウ酸カルシウム結石など)

- 炎症性疾患(突発性膀胱炎など)

で、これらは一度発症すると再発しやすいのが特徴です。

とくにオス猫は注意が必要

とくにオス猫の尿道はメスに比べて細く長いため、尿路結石ができて詰まってしまうと、尿を体外に排出できなくなる危険性があります。尿が出せない状態が続くと体内に老廃物が蓄積し、急性腎不全や尿毒症を引き起こす可能性があり、命に関わる深刻な状態に陥ることもあります。

オス猫を飼っている方はとくに、早期発見と尿路ケアが重要となります。

尿路ケアのキャットフードの特徴

健康管理や予防が目的の総合栄養食

市販されている尿路ケアキャットフードは、特定の病気の治療を目的とした療法食とは異なり、日常の健康管理や予防を目的とした総合栄養食です。

尿路ケアキャットフードの主な目的は、「尿が適切なpHを保つように調整し、結石ができにくい環境を作ること」「水分摂取を促進すること」「ミネラルバランスを整えること」です。

よく見られる表記例

キャットフードのパッケージや公式サイトに「尿路ケア」と記載されている商品は多くありますが、同じ目的でもメーカーによって表記に違いがあります。

- 下部尿路の健康維持に配慮

- F.L.U.T.D.(猫下部尿路疾患)に配慮

- 尿の健康サポート

- 尿石の形成に配慮

- ミネラルバランスを調整

- ストルバイト結石ケア

- pHバランス設計

尿路ケアキャットフードに配合される成分・栄養素

ここでは、尿路ケアキャットフードに配合される成分や栄養素を解説します。

マグネシウム・リン・カルシウムのバランス調整

ストルバイト結石の主成分であるマグネシウム、シュウ酸カルシウム結石に関係するカルシウムとリンは、いずれも尿路トラブルに深く関わっています。そのため、尿路ケアキャットフードでは、これらのミネラルの含有量をコントロールし、結石が形成されにくい環境を維持することを目的としています。

例えば、マグネシウムは0.08〜0.1%程度の範囲で設計されることが多く、過不足なく摂取できるよう配慮されています。

尿pHを弱酸性に調整する成分

ストルバイト結石はアルカリ性の尿で形成されやすいため、尿を弱酸性(pH6.2〜6.5程度)に保つことが予防となります。弱酸性に保つためには、下記の成分が主にキャットフードに配合されます。

・DL-メチオニン

→アミノ酸の一種で、尿中の硫黄化合物を増やすことで尿pHを酸性に保ちやすくする

・クランベリーエキス

→膀胱の健康を守るだけでなく、尿をわずかに酸性に導く作用がある

・ビタミンC(アスコルビン酸)

→抗酸化作用のほか、尿を酸性に傾ける効果がある

・リン酸ナトリウム

→リン酸塩の形で使用されることがあり、尿のpH調整に関与

膀胱の細菌付着や炎症を抑える成分

クランベリーは膀胱の粘膜に細菌が付着するのを防ぐ働きがあるとされており、膀胱炎などの予防にも活用されています。また、ビタミンEなどの抗酸化成分も配合されることで、膀胱や尿路の健康維持をサポートします。

さらに、オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)を含む魚油や亜麻仁油なども、慢性的な炎症を抑える目的で配合されている場合があります。

ナトリウム量の調整

ナトリウムを適度に高めることで、猫の自然な飲水量を増やし、尿量を増加させる設計もあります。尿の量が増えることで結石成分が薄まり、排出されやすくなります。

ただし、高血圧などの懸念がある場合には獣医師と相談しましょう。

「pHコントロール」との違いは?

「尿路ケア」とよく混同されるのが、「pHコントロール」という表記のある療法食です。

これはすでに尿石症などを発症した猫に対して、治療や再発予防を目的に設計されたキャットフードであり、獣医師の指導のもとで使用する必要があります。

一方、「尿路ケア」と書かれたキャットフードは、健康な猫でも日常的に与えられる総合栄養食であり、療法食とは使用目的が異なります。

ラベルだけでは見分けがつきにくいため、パッケージに「療法食」とあるかどうか、または「総合栄養食」と明記されているかどうかを確認しましょう。

まとめ

- 猫は尿路トラブルを起こしやすく、日常ケアが重要

- 尿路ケアフードはミネラルバランスやpH調整で結石予防

- クランベリーや抗酸化成分で膀胱や尿路の健康を維持

- pHコントロールフードとは異なり、予防が目的の総合栄養食