キャットフードの成分:亜鉛(Zinc)

猫の視覚や粘膜の維持、細胞分化や骨の代謝などに関与

亜鉛(Zinc)は、鉄分の次に体内に多く含まれる猫の必須微量ミネラルです。皮膚や筋肉、眼球、肝臓、被毛など体内の様々な組織に分布し、200以上の酵素の補因子として働きを促進し、調節などを行っています。

亜鉛はビタミンA(レチノール)の運搬することで、猫の視覚や粘膜の維持、細胞分化や骨の代謝などに関与します。

また、膵β細胞は血糖値を下げる働きのあるインスリンを分泌するため、亜鉛は血糖値の調整にも必要不可欠な成分として猫の糖尿病との関連性も注目されています。

- タンパク質の再合成

- 細胞の複製

- DNAの合成

- 胎児や乳児の発育

- 骨の成長

- インスリンの構成維持

- ビタミンAの運搬

亜鉛は酵素の働きを助けたり調節したりすることで体の機能を正常に保っており、猫の体でも様々な働きを持っています。

亜鉛が多く含まれる食材

キャットフードではミネラルと一括りで表記されることが多いため、成分値までは分からないことが多いですが、AAFCOの栄養基準で総合栄養食キャットフードの最低値は決められているため、総合栄養食を与えていれば亜鉛が不足する心配はありません。

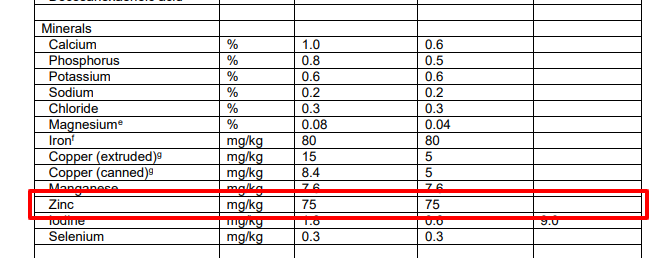

キャットフードに必要な亜鉛量

キャットフードの総合栄養食のガイドラインを定めているAAFCOの栄養基準によればキャットフードに必要な亜鉛量は、成長期・成猫期ともに75㎎/kg(100gあたり7.5㎎)以上です。

長期的な過剰摂取は猫の体に影響が現れるため、いくら摂取してもいいというわけではありませんが、AAFOCOの成分値には最低基準のみで上限値の記載はありません。

猫の亜鉛欠乏/過剰摂取

猫の亜鉛欠乏

- 皮膚炎

- 毛艶が悪い

- 脱毛

- 角化亢進症

- 成長障害

- 皮膚障害

- 味覚障害

- ビタミンA欠乏症

- 活動量の低下

- 注意散漫

亜鉛が欠乏すると、亜鉛によって健康を維持していた酵素が正常に働かなくなり、上記のような様々な障害が猫に現れます。

食物繊維にはミネラルを吸着し体外に出す働きがあるため、食物繊維が多すぎる食事を猫に与えていると、亜鉛は不足気味になりやすいです。特に亜鉛の欠乏はキャットフードではなく手作り食を与えている場合に多いので、手作り食を与える場合は市販の猫用の亜鉛サプリも利用することをおすすめします。

猫の亜鉛の過剰摂取

- 銅や鉄の吸収を阻害

- 下痢

- 嘔吐

- 腹痛

- 発熱

毒性は低く通常の食事を与えていれば猫の体で亜鉛が過剰になることはほとんどありませんが、硬貨の誤飲などが原因で亜鉛過剰になった例があります。亜鉛は鉄や銅の吸収を阻害するため、多すぎず少なすぎない量を摂取することが大切です。

まとめ

- 亜鉛は皮膚や視覚、粘膜、骨など様々な器官に関与

- 食物繊維が豊富な手作り食の場合、亜鉛不足になることがある

- 過剰摂取すると鉄や銅の吸収を阻害する