ビタミンについて

ビタミン(Vitamin)は、タンパク質、脂質、炭水化物、ミネラルとならぶ五大栄養素のひとつで、体の正常な機能や生命活動を保つために必要不可欠な栄養素です。

ビタミンとは上記の4栄養素に分類されないかつ、自ら合成できない栄養素の総称です。ですが、動物によってビタミンにあたる成分は異なります。

同じ哺乳動物なので猫や犬、人で必要なビタミンの種類に大きな違いはありませんが、アスコルビン酸は人の体内で合成できないことから「ビタミンC」と呼ばれていますが、犬猫はアスコルビン酸を体内で合成できるので、正式にはビタミンではありません。

ビタミン類の働きと作用

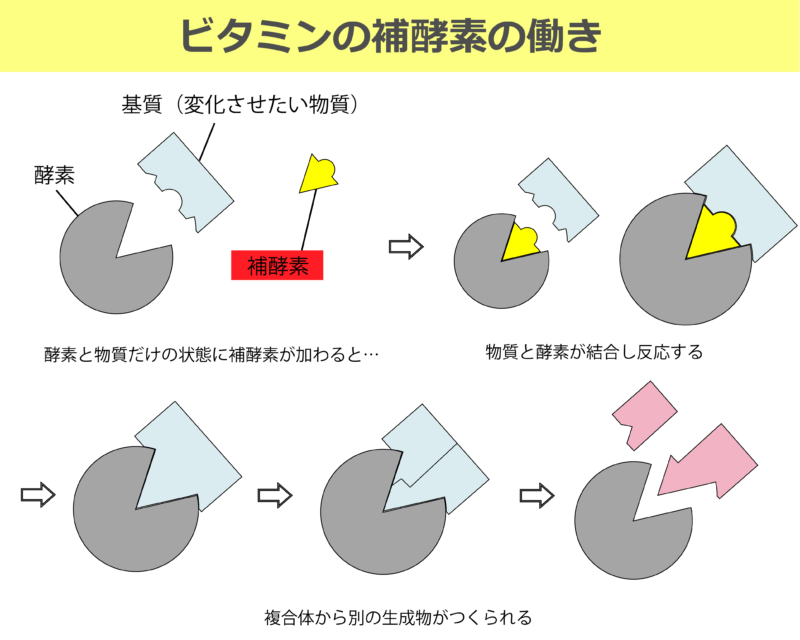

補酵素として物質の合成を助ける

ビタミンの多くは代謝や消化に深く関わり、体内では補酵素として酵素の働きを助けます。

上のイラストのように、酵素(灰)と基質(青:変化させたい物質)があっても、そのままでは結合できず、栄養源を利用することができません。

そこで、ビタミンが補酵素(黄)として加わると、酵素と基質は結合することができます。そして反応を起こし別の物質(赤)が生成されます。このようにビタミンという補酵素が存在することで、酵素と基質は必要な物質をつくり出すことができます。

ビタミンの種類と効果

| 成分名 | 働き |

|---|---|

| ビタミンA (レチノール) | 視覚・粘膜機能維持 成長、細胞分化・機能維持 骨代謝維持 |

| ビタミンD | カルシウム・リン吸収促進 骨からのミネラル溶出 骨・歯の成長促進 副甲状腺機能維持 |

| ビタミンE (トコフェロール) | 細胞膜構造維持 生殖腺・筋肉・神経系機能維持 |

| ビタミンK (カルシフェロール) | 血液凝固因子の機能維持 骨代謝機能維持 細胞増殖 |

| ビタミンB1 (チアミン) | 糖質代謝 アセチルコリン合成 |

| ビタミンB2 (リボフラビン) | エネルギー代謝 (電子受容体) 皮膚・角膜維持、髄鞘維持 |

| ナイアシン (ビタミンB3) | エネルギー代謝(電子受容体) 脂肪合成 |

| パントテン酸 (ビタミンB5) | 糖質・脂質・アミノ酸代謝 (CoA、ホスホパンテテインとして) |

| ビタミンB6 (ビタミンB6) | アミノ酸代謝(アミノ基転移、脱炭酸) 神経伝達物質合成 |

| ビオチン (ビタミンB7) | 脂質・糖質・アミノ酸代謝 (炭酸固定、炭素転移) |

| 葉酸 (ビタミンB9) | 1炭素単位転移 核酸・アミノ酸代謝・造血 |

| ビタミンB12 (コバラミン) | メチル基新生・転移 核酸・アミノ酸・脂質代謝 葉酸活性化 造血 |

| コリン | 生体膜成分 脂質輸送 メチル基供与体 |

ビタミンA

ビタミンAは、正常な視覚を保ち、健康な被毛、皮膚、粘膜、歯などを作るために働くビタミンで、レチノール、レチナール、レチノイン酸などがあります。

レバー、乳脂、肝油、卵、鶏卵、チーズ 等

ビタミンD

ビタミンDは、カルシウムやリンの吸収や血中濃度を調整する働きがあり、骨や歯の形成や維持に必要な栄養素です。植物性のビタミンD2(エルゴカルシフェロール)と、動物性のビタミンD3(コレカルシフェロール)があります。

日光浴をすることでビタミンD3(コレカルシフェロール)は体の中で合成されますが、日光だけでは合成量が少ないため、食事からも摂取が必要です。

鮭、しらす、卵、きのこ 等

ビタミンE

ビタミンEはキャットフードではトコフェロールとして酸化防止剤としても利用されますが、体の中でも「抗酸化成分」として働きます。

体の中でビタミンEは細胞の代わりに自身が優先的に酸化することで、体の細胞を酸化から守ります。体の酸化を防ぐことで、猫の体の老化や有害物質から体を守り、病気の原因にもなるリン脂質の酸化も防いでくれます。

アーモンド、ナッツ、植物油、カボチャ 等

ビタミンK

ビタミンKはあまり聞き慣れない方もいるかもしれませんが、フィロキノン、メナキノン、メナジオン、メナジオールなど腸内の細菌で合成されるビタミンです。

ビタミンKは、出血した時に体外に血が出続けないように、血を止める「凝血因子」を形成するための調整を行っています。

ブロッコリー、小松菜、ほうれん草、モロヘイヤ、鶏肉 等

ビタミンB群

ビタミンB群とは、8種類のビタミンBの総称で、チアミン、リボフラビン、ナイアシン、ピリドキシン、パントテン酸、葉酸、コバラミン、ビオチン、コリンなどそれぞれに働きを持っています。

B群の全体では上でも話した酵素の働きを担っており、猫の代謝を助けるための補酵素となります。

レバー、肉 等

ビタミンC

ビタミンCはアスコルビン酸であり、抗酸化成分として働きますが、ビタミンCはその中でも特に免疫系の細胞を守っています。

また白血球を刺激したり、同じ抗酸化成分であるビタミンEを再生したりなどの働きもあります。

柑橘類、いちご、芋類 等

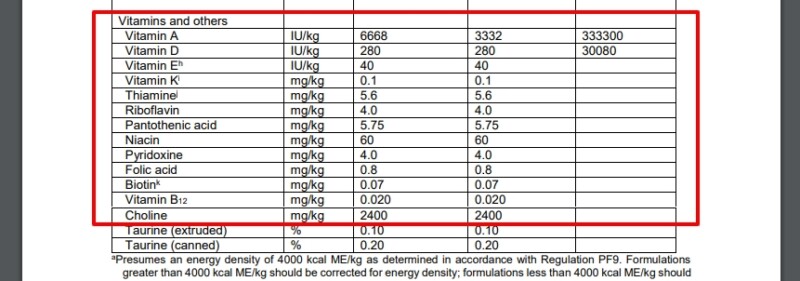

AAFCOのキャットフードのビタミンの栄養基準

キャットフードの総合栄養食では、AAFCO(米国飼料検査官協会)の示す栄養基準で、ビタミンの最低基準がmg単位で細かく定められています。

成分分析値にはビタミン量の表記義務はないため、細かいビタミン量までは記載されていない場合が多いですが、総合栄養食であればビタミンが不足することはありません。

ビタミンの欠乏症/過剰摂取

ビタミンの摂取量は多すぎても少なすぎても、健康に支障をきたします。

| 欠乏症 | 過剰摂取 | |

|---|---|---|

| ビタミンA | 夜盲症、眼球乾燥症、網膜の変性、粗毛、皮膚障害、脳脊髄圧上昇、腎炎、骨強度低下、食欲不振、体重減少、虚弱、免疫機能低下 | 骨の奇形、自然骨折、内出血、皮膚の肥厚・角質化、赤血球数減少、結膜炎、腸炎、肝臓・腎臓機能低下、食欲不振、体重減少 |

| ビタミンD | クル病、骨軟化症、低カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症、下半身麻痺、運動失調 | 高カルシウム血症、軟組織でのカルシウム異常沈着 |

| ビタミンE | 肝臓壊死、筋萎縮、繁殖障害、黄色脂肪症、間質性心筋炎、骨格筋炎、肝門脈単核細胞湿潤 | 中毒性は低い |

| ビタミンK | 血液凝固不全 | ビタミンK3は致死的な貧血、黄疸 |

| チアミン (ビタミンB1) | 脚気、浮腫、神経炎、筋肉衰弱、神経症、食欲不振、成長抑制 | 中毒性は低い |

| リボフラビン (ビタミンB2) | 体重減少、脂漏性皮膚炎、紅斑、白内障、繁殖障害、食欲不振 | 中毒性は低い |

| ナイアシン (ビタミンB3) | 皮膚炎、下痢、中枢神経異常 | 中毒性は低い |

| パントテン酸 (ビタミンB5) | 成長抑制、脂肪肝、体重減少 | 運動失調、筋肉の脆弱化、平衡感覚欠如 |

| ビタミンB6 | 神経炎、貧血、筋肉脆弱化 | 中毒性は低い |

| 葉酸 | 悪性貧血、舌炎、白血球減少 | 中毒性は低い |

| ビオチン | 皮膚炎、成長阻害、奇形、皮膚病、精神病、精神異常、無気力、成長低下 | 中毒性は低い |

| ビタミンB12 | 悪性貧血、神経障害、成長抑制 | 中毒性は低い |

| コリン | 成長抑制、脂肪肝、出血性腎不全 | 赤血球減少 |

総合栄養食のキャットフードを与えていれば、ビタミンが多すぎたり少なすぎるといったことが起きることはありませんが、おやつやキャットフード以外の物をよく与えると栄養バランスが偏る可能性があるので注意しましょう。

ビタミンには脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンがありますが、水溶性ビタミンは体に蓄積されにくく不要分はすぐに排泄されますが、脂溶性ビタミンは体内に蓄積しやすく過剰症になりやすい傾向があります。

まとめ

- ビタミンは五大栄養素のひとつ

- 必要量は他の栄養素に比べて微量

- 補酵素として働き体の正常の可能や生命活動を保っている